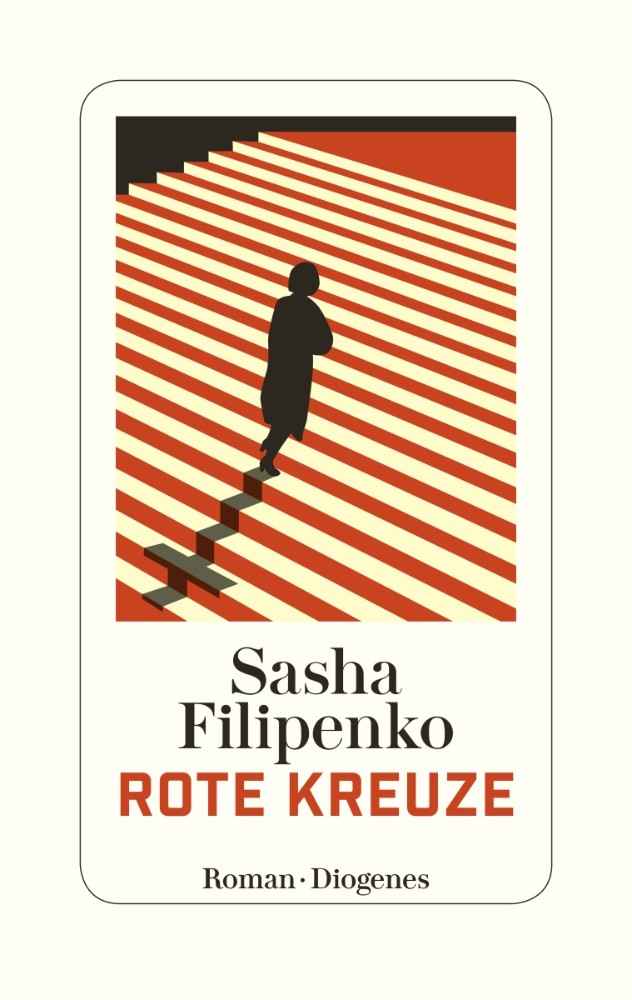

Rote Kreuze

Roman von Sasha Filipenko

Gegen Ende des ersten Studienjahres trat ein gesichtsloser Mensch an Tatjana heran. Er zog sie zur Seite und fragte:

»Wie viele Sprachen beherrschen Sie?«

»Wer sind Sie?«

»Antworten Sie!«

»Französisch, Italienisch, Englisch, Deutsch und Russisch.«

»Alle akzentfrei?«

»Akzentfrei nur Sowjetisch!«, antwortete das Mädchen mit spöttischem Lächeln.

»Der Unbekannte hat mich untergehakt und erklärt, dass ich nichts zu befürchten habe. Erstens sei mein Vater ein zuverlässiger Mensch gewesen, zweitens würde ich die Gelegenheit erhalten, der Sache des Großen Oktober zu dienen.«

Tatjana Alexejewna hatte keine Angst. Zumindest damals nicht. Sie war einfach vollkommen ahnungslos, weshalb sie auf diese Rekrutierung auch keineswegs eingeschüchtert reagierte.

»Ich habe gelacht und mich von ihm losgerissen: ›Ihren verregneten Monat können Sie gern behalten!‹ Er hat milde gelächelt und ist mir durch den Flur gefolgt. Ein paar Minuten später hat mir der Mann von den Sicherheitsorganen Kurse in Stenografie und Maschinenschreiben angeboten. Das klang schon interessanter! ›Wozu?‹, hab ich gefragt. Er hat es mir erklärt. Seine Argumente schienen mir überzeugend, also hab ich ja gesagt. So bin ich, ein Jahr nach meinem Umzug nach Moskau, Sekretärin im NKID geworden.«

»Was ist das NKID?«

»Das Volkskommissariat für Auswärtige Angelegenheiten, das heutige Außenministerium. Ein beeindruckender Ort!In der ersten Zeit hat es mir, glaub ich, sogar gefallen. Interessante Leute, spannende Arbeit. Eine andere Welt! Die nichts gemein hatte mit dem, was ich auf der Straße sah. Nach Europa konnte ich jetzt nicht mehr fahren, dafür brachte mich meine Arbeit geistig näher nach Hause.«

Mit der Zeit vertraute man ihr. Jeden Tag gingen Dutzende Dokumente durch ihre Hände. Verschlüsselte Botschaften, Berichte, Anträge ausländischer Staatsbürger. Briefe von Kommunisten aus dem Ausland, Übersetzungen und Appelle. In ihrem Dienstzimmer herrsche ewiger Herbst, sagte sie gern, weil ständig Blätter auf ihren Schreibtisch segelten.

»Und dann hab ich einen Freund gefunden! Ja, einen richtigen Freund. Paschka Asarow. Er war nur ein Jahr jünger als ich. Jung, gebildet und lustig. So wie ich war er im Ausland geboren, aber nicht in London, sondern in Genua. Paschka hat mal gesagt, dass wir beide viel gemeinsam hätten, weil die Genuesen den Engländern die Fahne mit dem roten Kreuz geschenkt haben. Wir waren jünger als die meisten anderen Kollegen und hatten noch dazu ähnliche Erinnerungen. Mailand, Verona, den Gardasee. Die schönsten Orte waren in unserer gemeinsamen Erinnerung archiviert. Ich war für die Dokumente zuständig, Pascha war Assistent des Volkskommissars. Ich mochte ihn, wusste aber auch, dass zwischen uns nie etwas sein würde – wir waren Kumpel, wie zwei kleine Jungs.«

Das Volkskommissariat für Auswärtiges lag damals am Kusnezki Most. In der Mittagspause saßen die Freunde oft auf dem kleinen Platz gegenüber. Tatjana sah den vorüberfahrenden englischen Leyland-Bussen nach und stellte sich vor, nach London zurückzugehen.

»Wir hatten sogar so ein Spiel: Wir haben die Augen geschlossen und den anderen in die Heimatstadt mitgenommen. Asarow hat mich durch Genua geführt, und ich war mit ihm auf der Tite Street spazieren, wo Mark Twain und Oscar Wilde gelebt haben, auf der Tite Street, wo auch mein Zuhause einmal war.«

Die Nachbarin wiederholt das Wort »Zuhause«, und ich drifte ab. Verblüffend, wie vertraute, abgegriffene Wörter plötzlich einen ganz neuen Sinn erhalten können. Von jetzt an werde ich mit diesem Wort einen neuen Ort in einer anderen Stadt meinen. Das Zuhause von früher und das eben erst entstehende Zuhause, das Zuhause der Kindheit und das Zuhause der Stille. Mein Blick fällt auf die Einkaufstaschen mit dem Essen, und ich denke, dass ich Mama anrufen muss und fragen, wie es meiner Tochter geht.

»Sie haben zweimal auf die Uhr geschaut, Sascha. Interessiert Sie das alles gar nicht?«

»Doch, doch! Es interessiert mich ... Wissen Sie, es ist nur gerade alles nicht so leicht. Der Umzug, das andere Land. Ich fühle mich ein bisschen verloren.«

»Warum sind Sie hierhergezogen?«

»Ich hab gedacht, das ist besser für meine Tochter.«

»Ist sie hübsch?«

»Weiß nicht, das ist noch schwer zu sagen.«

»Ich war kein hübsches Kind. Andere sehen mit acht noch aus wie hässliche Entlein, aber dann verwandeln sie sich und sind mit zehn gar nicht übel, doch das war bei mir nicht der Fall. Genau wie die Sowjetunion war ich in meiner Hässlichkeit stabil. Ich glaube, ich muss zwölf gewesen sein, als mein Papa mir einmal sagte: ›Mach dir nichts draus, dafür bist du klug!‹ Männer sind wirklich unsensible Wesen! Es müsste mal einer kommen und ihnen erklären, dass ein einziger solcher Satz genügt, ein Mädchen für das ganze Leben zu traumatisieren! Von da an hatte ich immer Komplexe. Was meinen Vater allerdings wenig gekümmert hat – er war dabei, eine neue, vollkommene Welt aufzubauen. Und während er die Beziehungen zum Westen zu retten versuchte, hab ich meine Kindermädchen immer wieder gefragt, warum Papa mich nicht lieb hat. Die Tantchen haben nicht geantwortet, mir nur über den Kopf gestreichelt. Und Papa hat sogar nachgelegt! Wieder in Moskau, kurz vor seinem Tod, ist er auf dieses Gespräch zurückgekommen: ›Eigentlich bist du sogar sehr schön! Es muss nur einer kommen, der deine Schönheit erkennen kann.‹ Dabei hätte er es auch belassen können, aber er hat hinzugefügt: ›Du bist wie ein konstruktivistisches Bauwerk!‹ Ja, stellen Sie sich vor, genau so hat er das gesagt: ›Du, meine Liebe, bist wie ein konstruktivistisches Haus. Jetzt begreifen noch nicht alle deine Schönheit, aber glaub mir, es werden Zeiten kommen, wo sie begeistert sind von dir!‹

Komisch, dass er gar nichts über meine Funktionalität gesagt hat. Das Lustige ist, mein Papa sollte recht behalten – ich hab einen Architekten geheiratet. Einen Namensvetter meines Vaters, Alexej, Ljoscha genannt. Mein Mann hat oft gesagt, er habe sich auf den ersten Blick in mich verliebt, er habe, als er mich dort auf dem Platz gegenüber dem NKID zum ersten Mal gesehen hat, die Augen nicht von mir wenden können. So ein Blödsinn, aber was soll’s ...«