Birgit Weilguny

SPANISCH | KATALANISCH | ENGLISCH

Ich übersetze lateinamerikanische, spanische und katalanische Literatur - Romane, Theaterstücke, Sachbücher etc. und engagiere mich auch dafür, neuere Literatur bei Verlagen unterzubringen. Von 2005 bis 2019 wirkte ich beim Festival lateinamerikanischer Poesie in Wien mit.

Meine Prosaübersetzungen wurden gefördert und ausgezeichnet. Von 2012 bis 2014 leitete ich an der Universität Wien Kurse in Übersetzen, von 2016 bis Mitte 2018 arbeitete ich auch für das Mexikanische Kulturinstitut in Wien, außerdem dolmetsche ich im Kulturbereich.

Kontakt

birgit.weilguny[at]literatur-uebersetzen.wien+43 650 7827167 | Hettenkofergasse 34/18-20 | 1160 Wien

Ana Lilia Pérez | Kokainmeere | Sachbuch | Mitarbeit

Aus dem mexikanischen Spanisch | Pantheon-Verlag | 2016

Hamburg ist Hauptumschlagplatz für die Verteilung von Kokain nach Nord- und Osteuropa, Deutschland zählt zu den Top-Konsumentenländern.

Polizeiliche oder staatliche Kontrolle? Fehlanzeige – die Behörden sind machtlos gegen die mexikanischen Kartelle, deren Drogennetzwerk längst alle fünf Kontinente umspannt.

Die Reporterin Ana Lilia Pérez zeichnet die Wege nach, auf denen das Kokain zu uns kommt.

Ana Lilia Pérez | Kokainmeere | Sachbuch | Mitarbeit

Aus dem mexikanischen Spanisch | Pantheon-Verlag | 2016

Die Routen der Drogenkartelle: Von Mexiko in den

Hamburger Hafen

Hamburg ist Hauptumschlagplatz für die Verteilung von Kokain nach Nord- und Osteuropa, Deutschland zählt zu den Top-Konsumentenländern. Polizeiliche oder staatliche Kontrolle? Fehlanzeige – die Behörden sind machtlos gegen die mexikanischen Kartelle, deren Drogennetzwerk längst alle fünf Kontinente umspannt. Die Reporterin Ana Lilia Pérez zeichnet die Wege nach, auf denen das Kokain zu uns kommt, furchtlos schreibt sie gegen das verbrecherische System an, auch wenn sie dabei um das eigene Leben fürchten muss.

Die mexikanische Journalistin Ana Lilia Pérez wurde wegen ihrer Arbeit schon mehrfach mit dem Tod bedroht; Exil bekam sie unter anderem in Deutschland. In ihrem neuen Buch zeigt sie die mafi ösen Strukturen des globalen Kokainhandels, von den Produktionsstätten in Mittelamerika hin zu den Konsumentenländern in Europa. Akteure, Netzwerke, Handelsrouten, die Rolle der internationalen Behörden – Pérez hat detailliert und zumeist vor Ort recherchiert. In ihrer packenden Reportage schildert sie, auf welchen Wegen die Droge zu uns findet, ob über die Luxusyachten der Promis oder über Containerschiffe, unter der Flagge irgendeines Steuerparadieses, oder ob an Bord legal operierender Reedereien, die in Wirklichkeit den Kartellen gehören. Ein Geschäft, das keine Rezessionen und Börsenwerte kennt, seziert von einer couragierten Autorin im Kampf gegen die Mafia.

Interview mit Ana Lilia Perez auf spiegel.de

"Die weltweiten Routen des Drogenhandels" - deutschlandradiokultur.de

"Mutig und erstaunlich (...). Erstaunlich, weil es auf alles das verzichtet, was Bücher über Drogen gemeinhin kennzeichnet."

Deutschlandradio Kultur (01.06.2016)

Podium 175/76 - Lateinamerika

aus dem Spanischen | Anthologie | 2015

Lateinamerikanische Kurzprosa aus Argentinien, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua und Venezuela von bekannten und erst weniger bekannten Autorinnen und Autoren.

Die Texte wurden nach einer Ausschreibung von den Herausgeberinnen Beatrix Kramlovsky und Sylvia Unterrader ausgewählt und von Eva Srna und Birgit Weilguny übersetzt.

Podium 175/76 - Lateinamerika

aus dem Spanischen | Anthologie | 2015

Aus dem Vorwort der Herausgeberinnen:

Geplant war eine Kuba-Anthologie. Geworden ist es eine Sammlung lateinamerikanischer Kurzprosa. Die Helden in den Geschichten bäumen sich auf, sie leiden unter Gewalt, Korruption, Armut, Übergriffen aller Art, politischen Machenschaften. Aber sie verlieren ihre Hoffnung nicht. Es ist eine verstädterte Welt, die uns nahe gebracht wird, es sind Arbeiter und Angestellte, Bürger eines Mittelstandes, der sich in dieser Welt zu behaupten versucht.

Leseprobe: Teresa von Yorelbis Toledo González (Kuba):

Die Vögel aus dem Wald kamen zum Singen nie in die Nähe des Hauses, denn ein drückendes Schweigen wie vor einem Unwetter lag in der Luft, und setzte sich doch einmal eine verirrte Taube auf den hohen Giebel, beeilten wir uns zuzusehen, wie sie starb, wie sie die Flügel einzog und über das Vordach hinunter auf die trockene Erde kollerte. Wir hatten zu Hause keine Türen, und so hätte sich leicht irgendein Tollpatsch mitten ins Wohnzimmer setzen und es für Niemandsland oder einen verlassenen Ort halten können; statt der Türen hängten wir Jutesäcke hin, um den kalten Nordwind besser zu ertragen. Es hätte uns höchstens passieren können, dass irgendein Fremder ungewollt bei uns einzog und bei uns blieb. Hätte jemand unsere kleine Teresa gestohlen, hätte er uns aber einen, wenn auch schmerzlichen, Gefallen getan, und ebenso bei einem von uns Buben. Vor Ewigkeiten, als die Kleine gerade geboren war, wollte Mama sie einer Familie schenken, die in der Gegend von Crucero de Bandomo lebte, einer guten Familie, doch die Frau schlug vor zu warten, bis die Kleine abgestillt wäre, weil bei ihnen niemand stillte; nur überlegten sie es sich dann anders, wegen der schlechten Zeiten, wie sie sagten. So musste die Kleine bei uns bleiben und wir bemühten uns redlich, unser jämmerliches Bisschen mit ihr zu teilen. Unter uns Geschwistern wurde alles genau aufgeteilt und nicht der mindeste Unterschied gemacht; ich könnte gut einer von den anderen gewesen sein und mich jetzt nur für mich halten, mich damals schon geirrt haben und ein anderer sein. Das liegt vielleicht daran, dass wir drei, anders als Teresa, denselben Namen hatten, und wenn man uns rief, antwortete immer der, der in der Nähe war. Wenn sich einer von uns wusch, war es, als hätten wir uns alle gewaschen, so gut vertrugen wir uns, und beim Essen war es dasselbe: Aß einer, wurden alle satt. Wir hatten nur ein Bett und wechselten uns beim Schlafen ab: Während einer schlief, blieben wir anderen die Nacht über im Hof und erzählten uns im Schein einer Petroleumfunzel Schauergeschichten, um uns die langen Stunden der Schlaflosigkeit zu vertreiben. Am nächsten Morgen war es, als hätten wir alle geschlafen und wir gingen mit Papa zu dem Fleckchen Erde, das wir bewirtschafteten, oder bei dessen Bewirtschaftung wir zumindest halfen. Für Teresa gab es eine Ausnahme; sie als kleiner Stöpsel brauchte nicht mitzumachen, wenn wir den Platz im Bett auslosten; sie schlief in der Krippe, denn man sagt, dass einen das Glück mit viel Gutem belohnt, wenn ein Kind in der Krippe schläft. Wenn es auch im Fall der Kleinen nicht so war, denn sie stand unter einem schlechten Stern.

Die Alten damals behaupteten, Papa sei schon alt zur Welt gekommen, bereits als Kind so ein Tattergreis gewesen, mit gekrümmtem Rücken, grauem Haar, von der Sonne vertrockneter Haut, die ihm an den Armen schlaff herabhing, und Augen, die sich vor dem hellen Tag in ihre Höhlen zurückzogen. Alt geboren zu sein, hieß soviel wie nie eine Kindheit gehabt zu haben. Wir deuteten seinen Buckel als den Ruf der Erde nach dem fleißigen Ackermann, der über der Furche den Rücken krumm macht. Papa hat, glaube ich, nie gewusst, wie sehr wir uns fürchteten, dass die Erde uns einmal auf dieselbe Weise rufen könnte.

Das Fleckchen Erde warf nur wenig ab, aber irgendwie machte es uns nichts aus, weil man über alles froh sein musste, was man aus einem so trockenen Boden herausholte. In der Nähe war früher der wasserreiche Lumumba geflossen und mit der Zeit immer schmäler geworden, zum Bach, zum Rinnsal, zum sandigen Trampelpfad voller rundgeschliffener Steine. Die Erde gehörte niemandem, weil sie tatsächlich nie jemandem gehört hatte; nur wir taten etwas für sie, wie für eine Mutter, auch wenn diese Mutter, um ehrlich zu sein, schon lange nicht mehr bereit war, uns zu stillen, und uns durch Missernten verstieß.

Unser alter Herr versammelte uns abends gerne um sich und erzählte davon, welche Wohltat es sei, wenn man nicht arbeiten musste. Er sagte immer, es gebe auf der Welt zwei Sorten Menschen: Die einen arbeiteten, ohne zu leben, und die anderen lebten, ohne zu arbeiten, und der Entscheid liege bei einem selbst; ich erinnere mich, wie über unseren Köpfen die Stützbalken krachten und drohten, uns das Dach ein für alle Mal auf den Kopf fallen zu lassen. In den Nächten herrschte Stille, es waren keine Grillen oder Frösche da, weil Grillen Freude gebracht hätten und Frösche Regen. Man hörte in der Stille der Nacht nur die Termiten knacken, während sie die Dachbalken zerbröselten.

Eines Tages tauchte ein Herr Soundso mit einem Stativ auf und verlangte nur ein paar Cents für die wundersame Verwandlung auf einem gelben Karton. Unser alter Herr fragte ihn, ob man uns für dasselbe Geld gemeinsam ablichten könne und der Mann sagte nein, für die Photographie zahle jeder auf dem Bild einzeln. Vater deutete gleich auf Teresa, dann solle sie es sein, und dem Mann drohte er, ihn höchstpersönlich zu finden und es ihm heimzuzahlen, falls es dem Mädel irgendwie schadete. Teresa geschah auch nichts, solange unser alter Herr lebte, erst viel später, als eine Grippe sich als Tuberkulose herausstellte. (Ein paar meiner Brüder lassen sich aus Angst vor Lungenkrankheiten heute immer noch nicht photographieren.) Wir stellten den Karton mit dem Bild von Teresa neben der anderen Teresa auf, der heiligen Theresia vom Kinde Jesu, die angeblich gesund macht; aber sie wollte sie wohl nicht gesund machen und es ging der Kleinen immer schlechter, sie fing wegen jeder Kleinigkeit zu weinen an, spuckte beim Husten Blut auf ihr Kleid und wurde immer weniger. Wir begruben sie in einer Zigarrenkiste der Marke „Romeo y Julieta“ im Garten, der uns einen Rosenbusch oder andere Blumen stets verwehrte, sodass wir uns mit Kakteen begnügen mussten. Es ist kein anderes Zeugnis von ihr erhalten als der Karton mit der grobkörnigen Daguerreotypie, auf der sie ein überraschtes beziehungsweise ängstliches Gesicht macht und der unsere Erinnerung an sie lebendig hält.

Unser alter Herr war an Altersschwäche gestorben, so hatte es zumindest irgendwer gesagt, weil es keinen Hinweis auf etwas anderes gab. Er war im Schlaf von uns gegangen. Nach seinem Tod änderte sich viel zu Hause, und bald lachten wir wieder ein wenig und scherzten mit Mama über ihr Witwendasein. Sie lachte und lachte und klatschte vor Vergnügen in die Hände. Und alles wurde noch viel besser, als ein paar Monate später die Kleine starb, wir brachten sogar Freunde mit nach Hause und

veranstalteten kleine Feiern. Wir ließen die Traurigkeit hinter uns; wenn wir nichts zu essen hatten, linderte es unseren Hunger, Geschichten zu erzählen. So hielten wir alles aus, und statt zu essen, lachten wir eben, bis wir nicht mehr konnten. Einmal schwoll der Lumumba an wie noch nie, und ohne dass es geregnet hätte, kam der Fluss von selbst ins Tal, um gierig Tiere und Menschen und alles zu verschlingen, was ihm in die Quere kam, er trat über die Ufer und bahnte sich einen Weg, wo nie ein Fluss gewesen war. In diesem nassen Chaos verloren wir unser Haus, das von einer Horde aufgeschreckter Tiere niedergetrampelt wurde. Rinder und verwilderte Hunde rannten mit Wucht gegen die Wände aus trockenem Holz, Wildschweine und Hutias liefen brüllend durchs Wohnzimmer und stießen überall an. Das Haus krachte mit solchem Radau zusammen, dass die Nachbarn es für ein Trockengewitter hielten. Es blieb uns nichts anderes übrig, als allen zu sagen, ein Wirbelwind habe das Haus entwurzelt, denn manchmal muss man die Wahrheit so sagen, dass keiner sie glaubt.

Später kamen wir durch, indem wir von Gefälligkeiten lebten und uns Nahrungsmittel liehen, die wir nie zurückgeben konnten; da wohnten wir schon in der vara en tierra (1). Wir hatten sie uns, so gut es ging, aus dem zusammengebaut, was den Einsturz überlebt hatte. Ich weiß noch, dass meine Brüder und ich damals noch keine erwachsenen Männer waren. Das Beste von allem, was wir dem Land abrangen, gaben wir Mama, die schon alt war. Später stellten wir, Zimmer für Zimmer, ein Haus aus Palmbrettern auf und bearbeiteten das Erdreich mit einem Stampfer, bis es ein anständiger Boden wurde. Mama wollte in ihrem Zimmer nur lockere Erde als Boden, und so spross bald das Gras daraus hervor und die Kletterpflanzen rankten sich an den neuen Stützbalken hoch. Wenn wir Mama sehen wollten, mussten wir oft mit der geballten Kraft unserer Macheten eine Bresche von der Türe zum Bett schlagen, wo sie glücklich und zufrieden, einem grünenden Stammbaum gleich, dahinlebte.

Die Tauben kehrten auf unser Dach zurück, um sich von allem Schönen zu erholen, und die Hunde, die wir hatten, machten sich schon nichts mehr aus Fressen. Mama war stets guter Laune, denn das Rheuma hielt sie auf Trab, vor allem wenn es kalt und feucht war und sich in den Knochen die schönsten Schmerzen zu regen begannen.

Mama starb an einem heiteren Nachmittag im April oder Mai, als sie gerade ein Hemd flickte, das zu seinen Lebzeiten unserem alten Herrn gehört hatte. Manche sagten, der Tod habe sie ereilt, weil sie mit leerem Magen so angestrengt geschaut hatte, andere meinten, das selige Gedenken an ihren verstorbenen Gatten habe sie ins Grab gebracht. Das glaube ich aber nicht, Mama starb, weil sie sterben wollte: Wenn der Tod zur fixen Idee wird, schleicht er sich wie ein Schatten an alle heran, die an ihn denken, und erwägt die Möglichkeit, sie mitzunehmen, und plötzlich werden sie von scharfen Schneiden und von Stricken gelockt, von tiefen Flüssen, verschiedensten Giften und inneren Anwandlungen, die nur der Körper kennt. Mamas Leichnam wirkte auffallend ruhig, als wäre sie mit Nadel und Faden in der Hand im Lehnstuhl auf der Veranda eingeschlafen, und der Gipfel ihrer Heiterkeit war ihr bleiches Lächeln, das an eine gefrorene, grüne Glückseligkeit erinnerte. Wegen der Leichenstarre hatte sie Nadel und Hemd noch in der Hand, und so respektierte man ihren letzten Willen, im Tod zu nähen. Das Haus füllte sich mit Leuten, die gekommen waren, um bei den Vorbereitungen für das Begräbnis zu helfen. Ein Nachbar brachte sogar ein totes Schwein zum Braten, andere Rum und ein Bündel Kochbananen zum Frittieren, und die Musiker (arme Leute, die nur etwas von Musik verstehen) steuerten ihre beste Begräbnismusik bei, spielten Nummern fürs Herz, traurige boleros über schwierige Liebesbeziehungen, und der punto cubano fuhr allen in die Beine, bis das Publikum schließlich die guaracha vom Schürzenjäger hören wollte, wo seine Frau ihn mit einer anderen erwischt und ihm mit dem Stock nachläuft. Das Sextett trat an uns Trauernde heran. Sie sagten, nun wäre ihr ernstes Repertoire erschöpft, sie hätten nur mehr Tanzmusik auf Lager und ob sie etwas davon spielen dürften; und so wurde es ein rauschendes Fest, zu dem immer mehr Nachbarn stießen, aus Verpflichtung der Verstorbenen gegenüber und um ein bisschen zu tanzen. Um drei Uhr nachmittags wurde um Ruhe gebeten und alle halfen mit, sie zu begraben, die Betrunkenen wurden weinerlich, weil Trinker nun einmal leicht sentimental werden; und nach dem Begräbnis wurde mit Pferderennen, Wettklettern, Tombola und Erwachsenenspielen bis zum nächsten Morgen weitergefeiert.

Noch heute, nach all den Jahren, können meine Brüder und ich jedes Mal, wenn wir uns an Mama oder die Kleine erinnern, gar nicht mehr zu lachen aufhören, und zu feiern, und klammern uns untröstlich aneinander.

Aus dem kubanischen Spanisch übersetzt von Birgit Weilguny

Anmerkung der Übersetzerin:

1) Eine niedrige Sturmhütte mit meist bodentiefem Dach.

Yorelbis Toledo González (* 1979 in Kuba) lebt in Sancti Spíritus, Kuba. Er studiert Dramaturgie am „Instituto Superior de Arte“ in Havanna. 2014 Eintritt in das „Primer Laboratorio Nacional“ für dramatisches Schreiben sowie Stipendium für eine Werkstatt des Theaters Argos. Er verfasste Texte für Theater und Radio (Drehbuch, szenische Werke) sowie Zeitschriften und erhielt mehrere Auszeichnungen und Preise. 2013 erschienen seine Bücher „Pedro Policarpo“ und „Pedro sin alas“.

Ingrid Wildi Merino et. al. | Dislocación | Kunstkatalog

aus dem Spanischen | Kunstmuseum Bern | 2010

20 Jahre nach dem Ende der Diktatur Augusto Pinochets setzen sich chilenische Künstlerinnen und Künstler mit deren Erbe sowie den verstärkten Auswüchsen neoliberaler Wirtschaftspolitik in ihrem Alltag auseinander.

Die spanischen Katalogtexte wurden übersetzt von Sigrid Bohrmann, Eva Srna und Birgit Weilguny.

Ingrid Wildi Merino et. al. | Dislocación | Kunstkatalog

aus dem Spanischen | Kunstmuseum Bern | 2010

Ausstellung: Kunstmuseum Bern 18.3.–19.6.2011

Zum 200-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit von Chile

Chile zeichnet sich durch eine blühende Gegenwartskunstszene aus, die es in Europa noch zu entdecken gilt. 20 Jahre nach dem Ende der Diktatur Augusto Pinochets setzen sich chilenische Künstlerinnen und Künstler mit deren Erbe sowie den verstärkten Auswüchsen neoliberaler Wirtschaftspolitik in ihrem Alltag auseinander. Das Projekt Dislocación (Entwurzelung, Verschiebung, Ausrenkung) ergänzt den Blick von chilenischen Künstlerinnen und Künstlern um denjenigen von europäischen und widmet sich insbesondere dem Thema der Migration, der Entwurzelung und der Heimatlosigkeit als Folge globaler wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen. Von der Situation in Chile ausgehend, kommen Phänomene zur Sprache, die sich in der ganzen Welt beobachten lassen, wie beispielsweise Wohnungsnot, mangelnde Integration und Sprachkenntnisse oder Arbeits- und Perspektivlosigkeit.

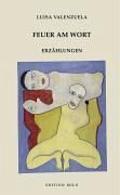

Luisa Valenzuela | Feuer am Wort | Anthologie

aus dem argentinischen Spanisch | Drava | 2008

Aufmüpfige feministische Töne, eine Vorliebe für die Demontage von Klischees und ein sozialkritisches Potenzial, das auch vor Tabuthemen wie Folter und Diktatur nicht Halt macht. Obwohl Luisa Valenzuela eine scharfe Analytikerin ist (hier hat sie aus der Schule Lacanscher Psychoanalyse gelernt), beweist sie durchaus ein Faible für Elemente des Magischen Realismus, für Traumhaftes, Mystisches und Unerklärbares.

Aus dem argentinischen Spanisch übersetzt von Helga Lion, Erna Pfeiffer, Julia Schwaighofer, Eva Srna und Birgit Weilguny.

Luisa Valenzuela | Feuer am Wort | Anthologie

aus dem argentinischen Spanisch | Drava | 2008

Luisa Valenzuela ist in der lateinamerikanischen Literaturszene keine Unbekannte: von weltweit anerkannten Autoren wie Julio Cortázar oder Carlos Fuentes hoch gelobt, hat sie seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts konstant einen eigenständigen Weg beschritten, der zwar seine Herkunft aus der Tradition der fantastischen Literatur in Argentinien nicht verleugnen kann (Borges und Bioy Casares gingen schließlich im Haus ihrer Kindheit aus und ein), sehr rasch aber in neue, bisher unerschlossene Gefilde aufgebrochen ist: Aufmüpfige feministische Töne mischen sich bei ihr hinzu, eine Vorliebe für die Demontage von Klischees und ein sozialkritisches Potenzial, das auch vor Tabuthemen wie Folter und Diktatur nicht Halt macht. Obwohl Luisa Valenzuela eine scharfe Analytikerin ist (hier hat sie aus der Schule Lacanscher Psychoanalyse gelernt), beweist sie durchaus ein Faible für Elemente des Magischen Realismus, für Traumhaftes, Mystisches und Unerklärbares.

Leseprobe: Ausschnitt aus der Erzählung Vierte Fassung

Anmerkung d. Ü: Die Erzählung ist als Collage mit zahlreichen Brüchen gearbeit und behandelt auf ca. 60 Seiten das Leben der Schauspielerin Bella. Diese verstrickt sich (wirklich oder nur vermeintlich?) in eine Liebesaffäre mit dem Botschafter Pedro, mit dem sie dann (wirklich?) zusammenarbeitet, um politisch Verfolgte außer Landes zu bringen.

(...)

Die Begrüßung war, wie bei solchen Anlässen üblich, kurz und protokollarisch, und schon war Bella frei und konnte die Salons durchqueren, bis sie schließlich viele Galauniformen und blitzende Ausschnitte hinter sich gelassen hatte und im rückseitigen Garten wie erwartet eine Gruppe ihrer Freunde traf. Celia war darunter, als Polit-Journalistin durfte sie nicht fehlen, auch Aldo war da, die Krone der argentinischen Bildhauerei, und natürlich Mara, die Aldo auf dem Fuß folgte. Es waren auch noch andere da, einige fehlten. „Wie geht’s“, begrüßten sie einander und waren froh, sich zu sehen. Einander wiederzusehen ließ sie erleichtert aufatmen, unter diesen Umständen, und sie sagten zueinander, „Die Lage ist schlimmer denn je, gerade sind wieder fünfzehn Leichen im Fluss gefunden worden, die Verfolgungen haben sich verdoppelt." Und jemand flüsterte ihr ins Ohr: „Navoni ist in den Untergrund gegangen. Vergiss seinen Namen, streich ihn aus deinem Adressbuch."

„Was erzählst du das mir", hätte Bella am liebsten gesagt, „was habe ich mit Politik am Hut, wir sind hier auf einer Party. Du machst gleich ein Theater, spielst Rosa Luxemburg, nur damit sich alles um dich dreht." Aber die Kellner, die immer wieder vorbeikamen, um ihr einzuschenken und sie mit Häppchen zu verwöhnen, stimmten sie versöhnlich.

Und offenbar nicht nur sie, wenn man bedenkt, wie begeistert die Überraschung des Abends von den anderen Gästen aufgenommen wurde: Der Große Dichter, herausragender Exponent der örtlichen Literaturszene, würde mit Pauken und Trompeten – Verzeihung, mit Gitarrenuntermalung – sein episches Meisterwerk zum Besten geben.

Bella protestierte als einzige: „Da schleisch isch müsch", wobei sie den diplomatischen Gepflogenheiten zuliebe Zuflucht zu diesem etwas eigenwilligen Französisch nahm.

„Lass dich von niemandem in den Schatten stellen", raunte ihr wohl ein Freund zu, den das Schicksal dort postiert hatte, vermutlich um der Geschichte Würze zu verleihen. Manche meinen auch, sie hätte auf der Stelle gehen sollen, um einer so außergewöhnlichen Karriere nicht zu schaden. Der des Botschafters natürlich.

Schon stieg der Dichter auf das improvisierte Podium, schon breitete er seine spärlichen Notizen aus und setzte seine beste Miene metaphysischer Kümmernis auf. Über und unter dem Fest waren die Schritte so vieler politischer Flüchtlinge wahrnehmbar, ihre Sehnsucht, auch teilnehmen zu können, ihre Lust darauf, wieder in der Welt zu sein, denn sie hatten ja keine Ahnung von dem Martyrium, das sie hier erwartete: schon setzte der Dichter an, lasset das Lied beginnen. Begleitet vom fernen Sirenengesang der Polizeipatrouillen.

Bella horchte diesen leisen Geräuschen nach, während sie nach einem Stuhl suchte, der möglichst weit weg stand, und auf den sie den gewichtigsten Teil ihrer gewichtigen Person setzen konnte. Vor einer Wand mit einem herrlichen Aubusson-Gobelin fand sie schließlich einen, der ideal war, um den Kopf anzulehnen und sie stellte sich darauf ein, die Kantate, oder wie auch immer man das nennen sollte, mit einem behaglichen Nickerchen zu würdigen.

Waren es Träume im Traum, in denen das Bild von der Liebe und das Bild von der Angst austauschbar waren? Vielleicht wusste sie es selbst nicht, denn noch hatten sich die beiden Stoffe nicht miteinander vermischt: Angst und Liebe, unsägliche Gefühle und in diesem Fall schwer voneinander zu trennen.

Nicht, dass Bella das Wörtchen Angst nicht kannte, oder die Angst sie lähmte; vertrauter war ihr jedoch das Wörtchen Liebe, es war ihr gegenüber verschwenderisch gebraucht worden. Und das Wort Liebe machte ihr Angst.

Ein Nickerchen, majestätisch an den Aubusson gelehnt, aus dem sie weder der Dichter, der mit Grabesstimme seine Ode hervorstieß, noch die Gitarren, die zwischendurch wie verrückt aufjaulten, reißen konnten. Was sie schließlich weckte und vom gemütlichen Sessel hochfahren ließ, war eine schwer zu beschreibende heiße Welle, die ihr erst langsam die Rippen emporgeklettert, dann in ihren Mund geschlüpft und einfach so zwischen ihren Beinen wieder hervorgekommen war, sodass sie sie spreizen musste. Ein so anhaltendes Brennen durchlief sie, dass sie nach dem ersten Hochschrecken ein süßes und wachsames Auge öffnete, das plötzlich auf den vorsichtigen Blick des Botschafters traf, der sie von der anderen Seite des Halbdunkels, aber in der selben Stuhlreihe, vielleicht, wer weiß, könnte sein, gestreichelt hatte.

(...)

Aus dem argentinischen Spanisch übersetzt von Birgit Weilguny